| 整体 MIKUNI 名古屋 |

|

| |

その一瞬の決断が一生を左右する

|

| 2026年1月の整体 |

| |

|

|

| |

腰痛もちの人は

腰痛がでてしまう

体の動きの独特のクセがあり

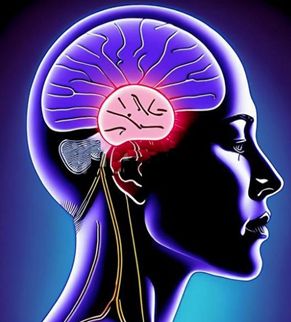

頭痛がひんぱんにでる人は

頭痛がでてしまう

首の異常な特性があり

睡眠障害で悩む人は

背中の特有のいびつな状態があり

活力がわかず

胃腸不調がたえず

つねに体のどこかしらが痛く

くいしばりで顎関節が動かず

冬は冷えにさいなまれ

不定愁訴の毎日をすごす人が

いっきに

ドミノのように回復していってしまう

ある秘訣があるのである

体をおもいどうりにするやりかた

|

|

| end |

|

|

整体への決断の時

|

|

| いきづまったらおこしください |

月をながめているだけでは解決しない

|

目次

|

|

|

| 目次 end |

|

|

|

|

院内はこんな感じです

院内の写真はクリック |

|

|

院内は

多方向の開放型の木造一軒家で

庭木の緑陰を通り抜けた風が

室内を縦横に旋回し

四季のとりどりの花々をかいま見つつ

施術をうけることになります。

春は若葉がいっせいに庭一面に吹き出て

夏にはひんやりとした冷風がそよぎ

秋にはいちめんの紅葉がしみいり

冬は太陽光がふんだんにふりそそぎ

自然の息吹を実感しいやされます。

|

|

たとえばこんな方が・・・整体へ |

|

ずっと、かぞえきれない不快と不調

いくつも病院をまわっても

いっこうにおさまらない

医者は気のせいとしか言わず

途方に暮れる毎日!!

どうすれば・・・

|

|

夫はいつも不機嫌・・・

私はずっと頭痛もち

夜も昼も眠いが寝れない

胃も痛いしいつも便秘

夫はひどい猫背でうつみたい

夫も苦しい 私も苦しい

近頃、私は家事も料理もおざなり

|

こんな方は整体へどうぞ |

|

| |

|

|

| |

冬のふくらはぎと足先の冷え |

|

| |

|

|

| |

ふくらはぎは第2の心臓といわれるように

静脈の血流の主動力源となり

からだじゅうの老廃物を排出する役割をになう

寒くなると

その疾患を訴える人がとみに多くなる

このため

ふくらはぎの

痛み ツル だるさ 疲労 ムクミ

は、体中に老廃物が蓄積している事を意味する

整体診断は ふくらはぎの

筋肉の量と柔軟度

ムクミの有無

脂肪の付着、

静脈瘤、

が主項目となり 治療はなべて

骨盤からはじまる

足先の強い冷えも

その根本治療はふくらはぎをまず狙う

厚い靴下をいくらかさねばきしても

冷え体質は、

悪化するばかりである

とくに、

高齢者のサルコペニアは早期の治療が欠かせない。

温泉湯治での

足湯の経験でおわかりのように

足先とふくらはぎの暖気は

体中への暖気につながるのである。

ふくらはぎと足先の改善は冬こそすべきである

|

|

| |

|

|

| |

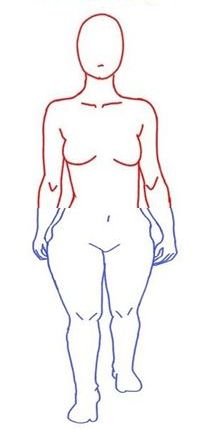

この患者の訴え |

|

| |

このところ調子をくずし

なんともいえない体がだるい

腰も痛いし、背中も痛い

最近、講座に通いだし視力悪化し

目の奥が常に痛い

太ももが重たく歩行困難

寒くなり、足先が異様に冷たい

下半身と上半身のバランスが悪く

下半身が太い

数日の断食を何度も試みるが

成果なくかなりがっくり

歯ぎしりはとまらない

43歳女性の患者の訴えに

整体の処方箋

|

| end |

| |

| |

この婦人の訴え |

|

|

53歳、主訴が多くつらい....

顔のゆがみ

右肩が落ちている

ドライアイ

巻き肩強い

食いしばりで歯が欠ける

むかしからO脚

睡眠薬は時々、旅行では必ず服用

ずっと冷え症

3年前に数カ月の入院以後、筋肉が激減、

(その前は筋肉女子だったのに...)

整体はすべて守備範囲、

どんな順序でどんな施術法を選択するか

第一の関門はここにある。

|

| end |

| |

| |

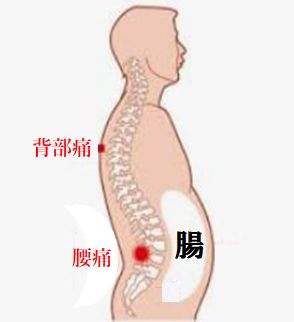

腸で腰を治す |

|

|

整体では腰痛を腸で治す手法がある

腰痛の原因の追及は簡単ではないが

腸からのアプローチで

腰の痛みが氷解することがある

重症のメタボリックシンドローム、

便秘や下痢をくりかえす、

過剰な内臓脂肪と皮下脂肪の肥大、

慢性的な腸の不調、

腸内細菌の攪乱かくらん、

などなど、

腸の不調が腰痛の原因である事も多い。

たとえば

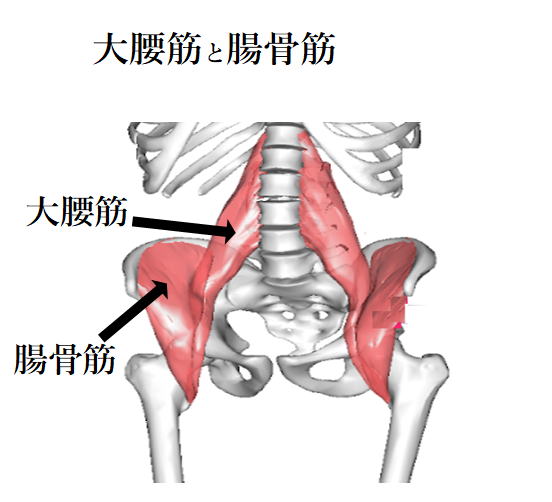

腰のインナマスルの代表である大腰筋だいようきん、

小腸と大腸と腎臓との位置関係

を見てみよう

小腸と大腸と腎臓の疾患が

腰痛をもたらすことが意外に多い。

|

| end |

| |

| |

脊柱管狭窄症その自己治療 |

|

| |

せきちゅうかんきょうさくしょう |

|

| |

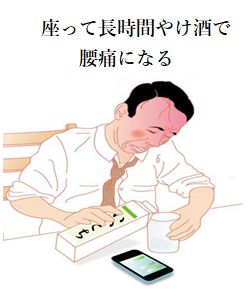

最近とみに多いのが腰の脊柱管狭窄症である

今月はその自己治療の基本を紹介しよう

脊柱管狭窄症にいたる体の特徴は

腰部と腹部の筋肉硬直ないしは肥満が

慢性的に脊柱管を圧迫し続けている事である

したがってこの状態からの開放が

自己治療の原則になる。

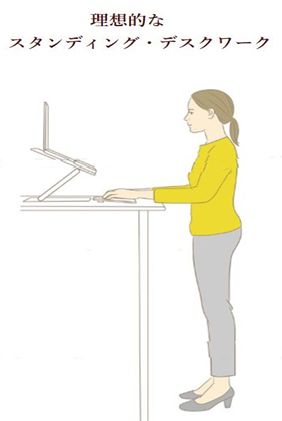

❶ 座位習慣を立位習慣に変える

これにより長時間圧迫されていた背・腰・尻が開放される

スタンディングワークは世界の潮流となっていくが

狩猟民族の体、農耕民族の体、デスクワーク民族の体

この視点こそあなたの脊柱管を変える。

❷ 食事も酒も立ってするような機会を極力ふやす

なれてしまえば食事も酒も立ってすると楽しい ♪♪

その雰囲気と場の形成が脊柱管を回復させる

❸ 毎日の体操はモモ上げ体操を励行する

モモをあげながら腰・尻・ももを極限にゆるめる

ゆるまっていくイメージを頭の中で想像しながらおこなう

できたら解剖図で筋肉名を頭に入れたい...

これらが脊柱管を解放する3つの原則である

最後に最も避けたいバツ印3態をあげる。

この姿勢が習慣化すると脊柱管は悲鳴をあげる

|

|

| end |

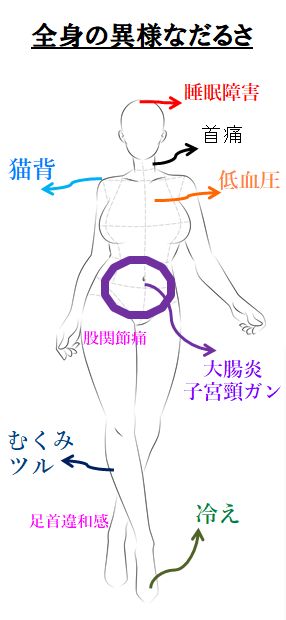

| 複合不調の悲鳴 |

次々とおしよせる不調と痛み

ひとりの体にあらわれる

連鎖する不快の悲鳴

たとえばこんな複合不調がある

長びく複合する不調は

全身のバランスを

ひどくくずしてしまう

上半身と下半身のバランスが

くずれてしまう

複合不調ケーススタディ

『 実録・カルテ』を読む

|

| 足はドミノ式に次々と悪化する |

|

| O脚 |

➡ |

回外足

回内足 |

➡ |

膝痛 |

➡ |

足根管症候群

足根洞症候群

足底腱膜炎 |

|

➡ |

|

➡ |

|

➡ |

|

|

|

足は重量が掛け算式に倍加して

各関節にかかっていくので

たとえば O脚は、

回外足・回内足を生み、

膝に痛みを出し

足首が腫れて固くなり

足裏にしびれと痛みをもたらす

こうして

足はドミノ式に

次々と悪化していく。

これらを放置すると

じょじょに骨が変形をはじめ

治療に難渋することになる。

治療の開始は

思い立ったその時である。

|

|

| end |

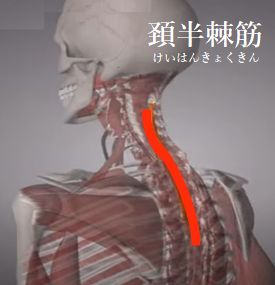

| 首が痛くて動かない |

|

|

|

|

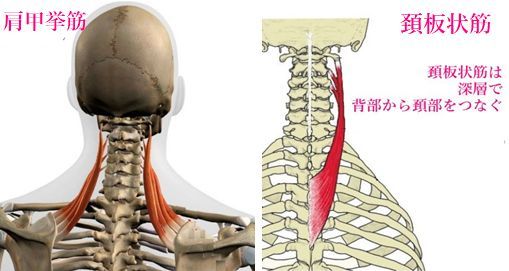

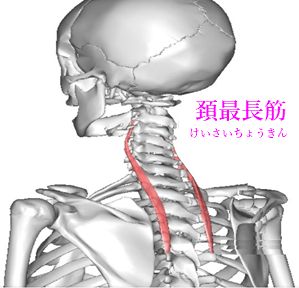

春は例年 首が痛くて動かない!

と、訴えがひどく多い季節

こうした場合

背中と肩甲骨と胸を狙った施術

が、整体の常道となる。

首が動かない場合、

背中と胸と首が連結する筋肉群の強い硬直が

主原因である事が多い。

たとえば、

下図の筋肉などである。

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

首が痛くて動かないと連鎖的に

頭痛、睡眠障害、呼吸困難、胃の不調

などの多重不調があらわれ つらい。

こんな時

背中と胸と首の

広域複合施術で首が動き出す。

|

|

|

|

|

| end |

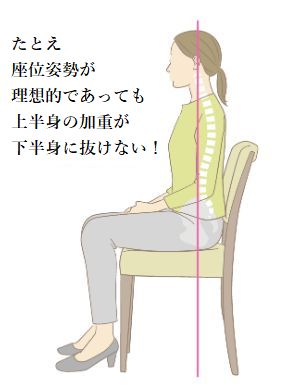

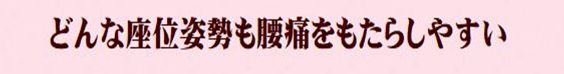

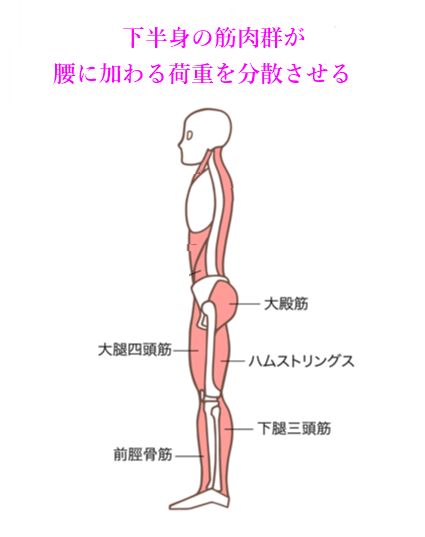

| 座ることが腰痛をもたらす |

| |

たとえ

理想的なすわり方であっても

すわることそのものが

腰痛をうむ

腰痛体質の決別は

すわることの決別からはじまる

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

2足で立つことが腰を守る  |

|

| |

スタンデイングの習慣が あなたを劇的に変える |

|

| |

end |

|

| 腰痛体質からの決別のやり方 |

| |

腰痛がすでに体質となってしまったあなた

今こそ

腰痛体質から決別して

どんな事態にあっても腰痛がでない体に

劇的に変えてみよう!

あなたの行動原理と生活様式を

根本的に変革する強い意志があれば

そんなにむつかしくはない。

腰痛体質は

骨格内部が破綻していない限り

行動原理と生活様式を一新するだけで

ほぼ改善するという特質があり

その実行を待つだけである。

まずは

腰痛とはいったい何か?

を, 徹底し理解する所から踏み出してみよう。

以下

本ホームぺージのなかの

次の記事を熟読くださ

さて、 以下記事が

腰痛体質からの決別の具体的やり方である

これでおもうぞんぶんフルスウイングができる

|

|

| end |

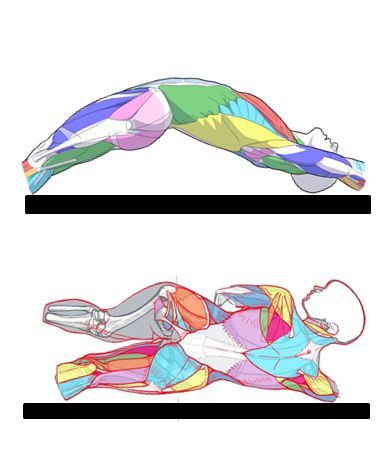

| 筋肉の陶酔 |

| |

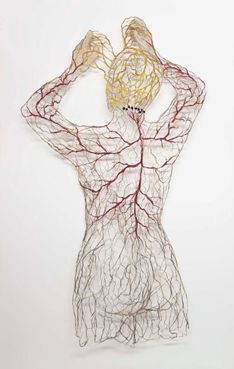

整体において

その施術の多くは

ほぼ筋肉をつうじておこなわれる

このため

筋肉の刺激と覚醒は一気に

血液体液の流動を高め

自律神経の活性がうまれ

骨のポジション矯正の微動が始まり

内臓と内分泌の躍動がもたらされる

こうして

おしよせる深い呼吸とともに

筋肉の陶酔がおとずれるや

からだはおどろくべき変貌となる

|

|

| |

どの筋肉が陶酔をもたらすのか? |

|

| |

まず あなたのからだにある

筋肉を分類すると

呼吸筋 横隔膜を代表とする多数の呼吸筋群

心筋 心臓で驚異的持続力で鼓動する筋肉

血管筋 血管で血流の巧妙な調整する筋肉

内臓筋 栄養物の消化吸収する内臓構成筋肉

骨格筋 骨と連動運動をし全身の発熱源となる |

これらの筋肉群に

整体の手がくわわるや

ほどなく横たわる患者の体は

呼吸がかわり

脈拍が刺激され

血が騒ぎ、体液が奔流し

内臓が踊りだし

骨格筋が覚醒し騒ぎ出す

こうして

眠っていた又は傷ついていた筋肉が

長い眠りから覚めたように生まれ変わり

ついには陶酔をもたらす

|

|

| |

有酸素整体と無酸素整体 |

|

| |

|

整体の独自の手法で

有酸素整体と無酸素整体がある

患者が 深呼吸を繰り返し

たっぷり酸素を吸っての整体と

一瞬の刹那 息をのんで

呼吸を極度に浅くしての整体と

これを巧妙にくりかえすことで

岩石状に硬直の筋肉群を溶解する |

|

| |

つまり

有酸素運動と無酸素運動

有酸素整体と無酸素整体

は、連動している |

|

|

| |

筋肉の陶酔がどう体を変えるのか? |

|

| |

呼吸は肺でおこなわれるが

肺そのものの収縮はじつは

肺みずからががおこなているのではなく

肺の外部の筋肉が肺を外部から収縮し

おこなっている。

このため呼吸筋群を刺激し

肺の活動が活発になれば

呼吸は即座に深く大きくなり

一瞬にして極楽世界へとみちびかれる。

…続く |

|

| |

筋肉が放つ特殊物質 |

|

| |

筋肉が整体をうけるや

またたくまに快感シグナルは

神経と血液を通じて

体中にゆきわたり

脳や内臓からホルモンが分泌される。

それらホルモンは多彩であり

| 筋肉の陶酔でホルモンを分泌 |

| 筋肉の陶酔 |

|

ドーパミン

エンドルフィン

セロトニン

テストステロン

|

|

これらが身も心もハイなレベルに到達させ

軽快と意欲と幸福感をもたらすのである

じつはこれら以外に

筋肉のうちでも骨格筋から

ダイレクトに放出される特殊物質が

最新の研究で非常に注目される

それらを総称しマイオカインという。

40種ほどのマイオカインが骨格筋細胞から

直接分泌されている

マイオカインとは

体温を上昇させ 体を引き締め

メタボリック症候群を改善し

骨を堅牢にし 腫瘍生成への抗体を強め

脳の海馬に作用し認知機能の改善

・・などの効力を発揮する

であるので、中年から高齢期に

なによりも欲しいものである

筋肉の陶酔の先にあるものは

はかりしれない恩恵である

|

|

| |

end |

|

| 冷え症体質を劇的に変える |

| |

|

|

| |

冷え症は

内的体質であるため

外からいくら暖めても

効果は無く

服をいくら着こんでも

温泉にいくらつかっても

暖房をいっぱいにしても

その体質を変えることはできない。

冷え症体質を劇的に変換し

降り積もる雪の中で

熱く雪合戦ができるようになろう。

|

|

| |

|

|

| end |

| 血と整体 |

|

|

血行をよくするとは?

血液とは何なのか?

血と整体 |

|

|

血は

整体において特別な位置を占めている

痛み・不快・不調

蓄積疲労・眼精疲労・反復性頭痛

不定愁訴・睡眠障害・内臓異常

浅い呼吸・内分泌不全

精力の極端な喪失

などなど

手あつい血の整体によって

解決の糸口が発現しやすい。

|

|

| end |

| 腹を引き締める |

| |

|

|

| |

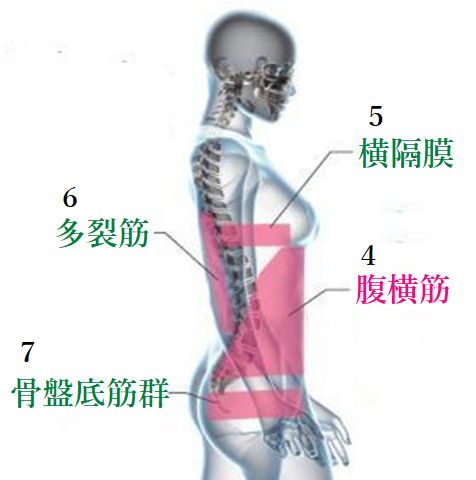

腹筋だけでは片手落ち |

|

| |

腹を引き締める秘術のひとつは

筋肉トレ―ニングである。

だれもが知っている腹筋は

じつは4種の筋肉の総称である。

| 腹筋 |

1 |

腹直筋 |

アウターマスル |

| 2 |

外腹斜筋 |

アウターマスル |

| 3 |

内腹斜筋 |

アウターマスル |

| 4 |

腹横筋 |

インナーマスル |

腹筋は

この4つの筋肉で構成されており、

この4つすべての筋肉のトレが必要で

4つともに動かすことがコツとなる。

なかでも

4・腹横筋はインナーマスルとして

特別の重要性をもっている。

さらに、

この腹筋4種だけでは片手落ちで

次の深層筋の3種を動かす事が秘訣となる。

| 深層筋 |

5 |

横隔膜 |

インナーマスル |

| 6 |

多裂筋 |

インナーマスル |

| 7 |

骨盤底筋群 |

インナーマスル |

この深層筋3種は、

腹筋の腹横筋と共同して

インナーマスルを構成し

体の深奥で体幹を安定強化させ

全身のパワーバランスを整えて

最終的に腹の引き締めを定着させる。

つまり

3つのアウターマスル 4つのインナーマスル

総計7つの筋肉のすべてを

トレーニングの対象とする。

|

|

| |

内臓脂肪と皮下脂肪 |

|

| |

腸のまわりに

ごってりとついた内臓脂肪、

腹部に

ぴったりととりまく皮下脂肪、

これを絞り込んでいくワザがある。

|

|

| |

内臓の下垂を引き上げる |

|

| |

内臓は疲労と老化で

筋肉と同じように下垂してくる。

たれさがった腸も胃も肝臓も子宮も

引き上げるやり方がある。

これらの内蔵の下垂が

ポッコリ腹をつくっている。

|

|

| |

排便と肛門 |

|

| |

便秘も下痢も

胃腸の動態の健全を失わせて

腹は膨張と非力からのがれられない。

便の快適、および、肛門の解放で

腹を引き締める道がすっとひらける。

|

|

| |

あなたの代謝のパワーレベルを・・ |

|

| |

けっきょく

全身の代謝レベルを数段引き上げることが

腹の引き締めに直結する。

|

|

| end |

|

|

|

|

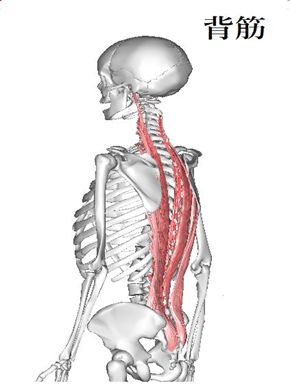

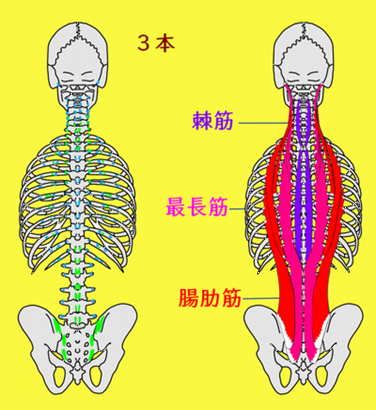

背筋・大腰筋・腸骨筋を柔軟化

|

|

腰と股関節に

慢性的に痛みがでやすいあなた、

硬くて可動域がせまいあなた、

つねに重苦しさを感じているあなた、

この3つの筋肉群の柔軟化を徹底してみよう。

背筋は背部を縦断し3本あり

大腰筋と腸骨筋は腰と骨盤と股関節を結ぶ。

ヒトの体の中央に位置して

全身性の運動パーフォマンスを左右する

もっとも重要な筋肉。

現代人の特徴は

この筋肉群の異様なまでの硬さです。

|

|

| |

|

|

|

|

| 背筋 3本 |

| 棘筋 |

きょくきん |

| 最長筋 |

さいちょうきん |

| 腸肋筋 |

ちょうろっきん |

|

|

|

|

|

|

これら筋肉群の柔軟化がはじまると

腰痛体質、下腹部ぽっこり、股関節不快、

の解決への道筋がつきます。

また、 背筋・大腰筋・腸骨筋は

運動家が究極の身体をめざす時

いちばんの標的にする筋肉群です。

背筋・大腰筋・腸骨筋の柔軟が回復すると

あなたのからだはかならず

劇的に変貌します。

|

|

|

|

|

|

|

|

| end |

|

|

|

|

| |

睡眠障害をなおす術3つ |

|

| |

眠れない夜

あっというまに眠りに落ちて

睡眠障害がたちどころになおる

黄金のポイントがある。

そのコツと原理をつかめば

自分でできる秘術となる

|

|

| |

背中をゆるめる |

|

| |

|

|

| |

胸椎③④⑤の弛緩によって

自律神経の切り替えがやにわに鮮明となり

リラックスの波が全身におしよせ

深部体温が微妙にさがり

あっというまに睡魔がおとずれる。

|

|

| |

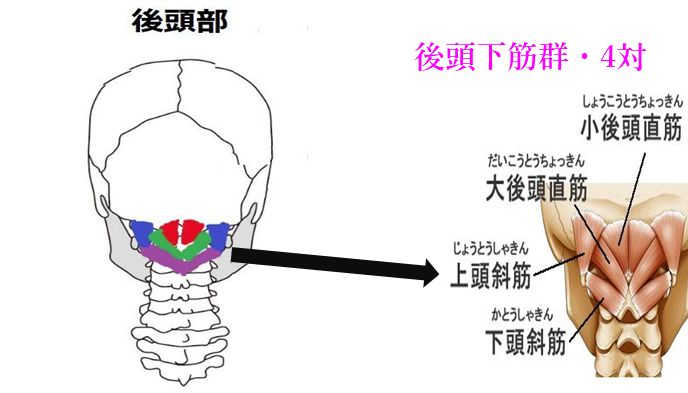

後頭部を押す |

|

| |

|

|

| |

後頭下筋群は

頭部と頸椎の交差地点にあたり

ここがゆるむとえもいわれない快感とともに

異様な眠気が到来し

レムとノンレムのリズミカルな睡眠にはいる。

|

|

| |

両眼を両手でおおう |

|

| |

|

|

| |

両目がおおわれ視覚が絶対休息となると

連動して小脳も休息モードに突入する。

さらに手の平の熱量は

眼球運動と視神経を慰撫し

瞬時の入眠となり中途覚醒がさけられる。

|

|

| |

end

|

|

| |

運動する子供の膝 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

小中学生の運動する膝の

代表的な疾患を

徹底して治癒しましょう。

3つの疾患を解説。

|

|

| |

|

|

| |

end

|

|

|

|

|

整体への門をくぐる

|

整体は

古来よりの日本の合戦・戦役による

創傷治療を

その発祥とし

戦場での受けた傷を素早く治癒し

ふたたび戦場に復活すること、

さらには

いかに瞬時に相手に

一撃をあたえ致命に至らせるか!

という武道の世界での

活殺の手段として

出発したわけなのです。

こうして

活かすも殺すも 急所に狙いを定め

きわめて短い時間で

一気に目的を果たすことを

最高の境地として

日々の研鑽と習熟によって

それぞれの流派の秘術を

生み出してきました。

この活殺の厳粛な追求が

戦いの時代が変遷推移するとともに

次第に

身体全体の生理と機能の修学へと広がり

武道にかかわらず

一般の市井の人々を対象にした

健康の維持、ケガの修復、

病気の治癒、身体能力の飛躍、

動作所作の合理性、

などの実践に発展し

さらに

中国や国外の医学の成果の影響を受けながら

日本独自の身体観を醸成する歴史が

生まれてきたのであります。

それらのたゆまぬ経験と智慧の集積、

新しい創意工夫で生み出される新手法、

自由闊達な研究と実践の徹底した推進、

国外からの新知識と哲学、

などなど混然一体となって

日本の独自な

臨床的治療法の展開となってきました。

その主義主張、流儀と力点、哲理と解釈

などなど

文字どうり 百花繚乱を生み

ついに

大正の時代頃からこれらを集大成し

整体という言葉のもとに

このようなさまざまな多彩な運動と流れが

収束されたのです。

その後

整体家が続々と輩出し

さらに練磨と探求がかさねられ

長い歴史の風雪をへて

ついに現在の整体の到達点に至りました。

整体MIKUNIは

、

この日本伝統の整体を支柱とし

これをさらに深化させつつ

西洋医学の見識と成果の

優れた点を徹底的に援用し

印度と中国の医術と身体思想の

精華と哲理を研究し

さらに

世界の随所に脈々と伝承されてきた

療法の精華を体得し

それらの混然一体の上に

奥行きのある独自な手法を加え

整体を臨床しているのであります。

整体が 本来宿している

融通無碍、奔放自在な性格によって

整体の実践手法は

事実上

整体家の数だけあるといってもよく

この独自性の強さと分散性と

また統一性の希薄が

整体の美点と欠点を合わせもつこと

となっているのが

整体の現在です。

つまり

整体は

それぞれの整体家の個性によって

成り立っているといってよく、

このため

整体家の個性が

患者の身体の性向とぴったり合致する時の

その生まれる

エネルギィはすさましく

劇的に身体は変動することになるわけです。

今 もし あなたが

なんらかのいきずまりがあるのであれば

いちど

整体の門をくぐって

玄関の鐘を鳴らしてみることも

ひとつの選択です。

その結果

その門に至るまでの苦しい道のりも

報いてあまりあるという

思いもかけない成果が

もたらされることもあるのです。

|

|

|

有名人と運動家

の

からだ特集

報道された

新聞や書籍からの

情報をもとに

分析したものです

|

|

|

|

|

|